우리가 어떤 문학작품을 SF, 즉 과학소설이라고 정의한다면 그 기준은 무엇일까? 최근 SF문학 분야에서 새롭고 다양한 작품과 작가들이 다채로운 소재와 주제를 통해 이 장르의 매력과 지평을 한층 더 넓히고 있지만, 사람들은 SF라고 하면 고도로 발전한 기술문명, 광활한 우주 공간을 오가는 모험과 여행, 외계인이나 인공지능로봇과 같은 인류가 아닌 지성체 등을 먼저 떠올리곤 한다. 이러한 이미지들은 기존의 여러 SF작품들이 과학기술의 발전을 통해 현재 인류가 생활하는 세계의 여러 한계를 크게 뛰어넘는 것을 전제로 새로운 시공간을 자유롭게 상상하고, 그렇게 창조한 세계에 대한 이야기가 많은 독자들을 사로잡으면서 우리의 기억에 각인된 일종의 고정관념이라고도 볼 수 있다. 하지만 하나의 문학장르로서 SF는 다양한 하부장르의 작품들을 포괄하며, 그 경계는 분명하기보다 모호하고 가변적이다.

오늘날 SF의 대표작으로 평가받는

작품들의 계보를 살펴보면, 사람들이 흔히 생각하는 우주선이나 외계인,

로봇 등의 요소들이 거의 등장하지 않는 작품도 있다. 예를 들어 처음으로 중국어로 번역된

서구의 SF 소설로 알려진 에드워드 벨러미(Edward

Bellamy)의 『뒤돌아보며(Looking Backward, 2000-1887)』는 19세기 후반에 탄생한 대표적인 ‘유토피아’ 소설 중 한 편으로, 기술의 진보와 물질적 풍요 속에 인간의 평등과

자유가 보장되는 사회주의 이상향을 그리고 있다.

1887년 보스턴에서 잠든 주인공이 2000년의 보스턴에서 깨어난다는 미래로의 ‘시간여행’ 설정과, 미래사회의 기술적이고 체제적인 진보에 대해 구체적으로 묘사하는 내용에서 이 작품의 SF적인 상상력이 두드러진다. 1891년 중국어로 번역된 이 작품은 1920년대 조선에서도 『이상의 신사회』라는 제목으로 일부 번역되기도 했다. 과학을 통해 문학이 새로운 세계를 상상할 때, 그 상상력은 공간뿐만 아니라 종종 시간까지도 뛰어넘어 미래에 대한 동경과 기대를 그려낸다. 인류의 시간을 확장시키는 이러한 시도는 19세기에서 20세기 초 발전한 새로운 시간의식에 기댄 것인데, 이는 동양의 전통적인

시간관과는 사뭇 다른 것이었다. 그리고 이러한 시간관을 받아들여 창작된 작품 중 중국 ‘과환소설(科幻小說)’의

역사 첫머리에 량치차오(梁啓超)의 소설 『신중국미래기(新中國未來記)』가 있다.

1. 망명지에서 상상한 조국의 미래

량치차오는 중국 근대전환기의 대표적인 지식인이자 정치가, 사상가이며 교육자로 손꼽히는 인물이다. 변법유신(變法維新)을 도모하고 근대화된 서구 문명을 알리고자 힘썼던 그는 언론인이자

문학가로서도 중국의 문화사에 큰 영향을 미쳤다. 스승 캉유웨이(康有爲)와 ‘백일유신’을 시작하였으나

무술변법이 실패한 후 일본으로 망명한 량치차오는 1902년 10월

『신소설(新小說)』을 창간했고, 입헌국가가 된 중국의 미래를 상상한 『신중국미래기』를 연재하기 시작했다. 이듬해인 1903년까지 5회에 걸쳐 실린 이 소설은 그러나 결말을 맺지 못하고

미완에 그쳤다.

서언에서 ‘정견을 발표하고 국가정책에

관해 논의’하고자 했다고 밝힌 대로, 이 작품은 입헌국가로

거듭난 미래의 중국이 유신 50주년 대축제를 거행하는 날에서 시작한다.

상하이에서 열린 박람회에서 공자의 후손 쿵훙다오(孔弘道)는

1902년부터 육십 년에 걸쳐 중국이 입헌국가가

되고 세계대국으로 부상하는 과정을 강연하고, 그 공로를 세운 헌정당과 창립자 황커창(黃克强)을 소개한다. 동학인

리취빙(李去病)과 함께 유럽에서 유학하며 중국의 위기와 그

극복 방안에 대해 서로 다른 입장을 내세워 치열하게 토론하던 둘은 귀국 여정에서 러시아 식민지의

실정을 관찰하고, 여러 애국지사들을 만난다. 이러한 토론과

여정의 서술에서 입헌군주제를 추구한 개량파와 민주공화제를 주장한 혁명파의 주장이 드러난다. 그러나 황커창과

리취빙이 본격적으로 신중국 건설에 투신하는 내용까지 이어지지 못한 채 이 소설은 끝을 맺는다.

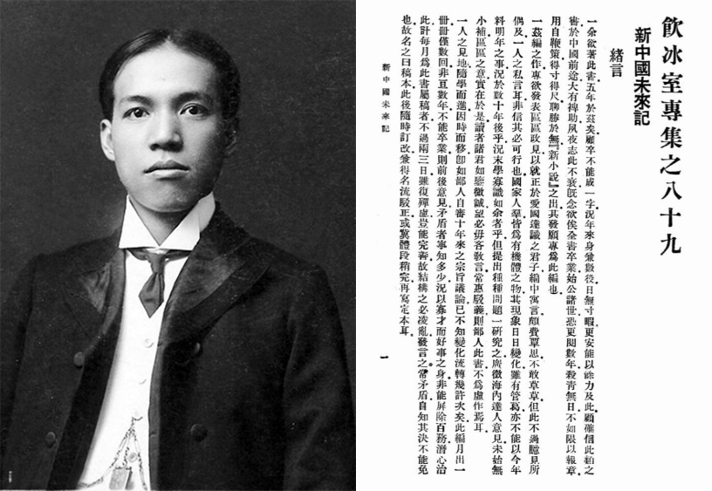

그림 1. 량치차오와 『신중국미래기』 첫 장

량치차오는 당시 위태로운 청 왕조의 현실을 마주하고, 정치체제 개혁과 민중 계몽을 위해 노력하는 과정에서 『신소설』을 창간하여 새로운 형식의 서구 소설을

도입하였다. 일본 망명 시기 쓴 「문명을 전파하는 세 가지 이기(傳播文明三利器)」라는 글에서, 그는 일본 유신의 방향에 소설이 크게 기여했다고

언급했다. 프랑스와 이탈리아 혁명과 관련된 소설이 서양 신문에 연재되면서 자유와 민권에 대한 요구가

일본에서도 높아졌다는 것이다. 이러한 흐름에 따라 번역이 왕성해지면서 일본 작가들도 정치소설을 썼는데, 정론가인 저자들이 책 속의 인물에 기탁하여 정견을 피력한 작품들이라고도 했다.

그는 이러한 소설의 효용을 인식하고 메이지 시대 일본의 대표적인 정치소설 『가인지기우(佳人之奇遇)』를 번역하기도 했다. 그가 창작한『신중국미래기』또한 소설을 통한

계몽과 근대화 촉진이라는 목적의식과 관련되어 있었다고 볼 수 있다.

당시 중국 현실에 대해 고뇌하며 입헌군주제를 수립한 근대 문명국가 건설을 구상한

이 작품은 그래서 주로 ‘정치소설’로 분류되어 독해 및 연구되어

왔다. 미래에서 현재를 돌아본다는 독특한 시점의 설정 외에 소설의 내용에서 구체적으로 ‘과학’과 관련되어 보이는 부분을 찾기 어려운 것도 사실이다. 하지만 중국 SF의 계보를 거슬러 올라가던 연구자들은 청나라 말의 SF, 이른바 ‘만청과환(晩淸科幻)’을 새로이 ‘발견’하였고, 오늘날 중국 SF의 맹아를 찾아가는 과정에서 이 소설을 SF의 효시로 보는 시각이 등장한다.

2. 만청과환(晩淸科幻)의 시작으로 다시 보는 『신중국미래기』

일찍이 왕더웨이(王德威)는 「가보옥이 잠수정을 타다(賈寶玉坐潛水艇)」라는 글에서 청나라 말기의 과학소설을 논하면서, ‘미래로의 회귀’를 서술한 작품의 한 예로 『신중국미래기』를 언급한 바 있다. 스에히로

텟쵸(未廣鐵腸)가 일본의 자유 민권 운동이 성공한 미래를 가정하고 서기 2040년 시점에서 1884년경의 일본을 회고하는 형식으로 쓴 『설중매(雪中梅)』의 구조에서 영향을 받았지만, 이 작품은 만청시기 작가가 ‘시간의 전쟁터에서 어떻게 행동했는지’ 보여준다는 것이 그의 분석이다. 중국 SF를 연구하는 한편 SF소설을 발표하기도 한

자리위안(賈立元)은 ‘만청과환’ 소설을 연구한 그의 저서 『‘현대’와

‘미지’(「現代」與「未知」)』에서

『신중국미래기』를 중국 과환소설의 시작점으로 보고 있다. 60년 이후 미래의 사람이 과거를 돌아보며

회상하는 방식으로 서술된 이와 같은 ‘미래기’ 형식의 소설은

이전에 없었던 새로운 시도이며, 시간과 역사를 순환적인 것으로 인식한 중국 고전문학작품과도 다르다는

것이다.

도화원으로 표상되는 이상적인 사회에 대한 동경은 중국 고전에서도 찾아볼 수

있지만, 그 이상향은 시간이 멈춘 인간 세상 바깥의 공간이었다. 19세기

서학동점(西學東漸)의 시기 유입된 진화론은 점차 보편의 ‘공리’로 받아들여졌고, 시간

또한 직선적으로 무한히 전개되는 길처럼 인지되기 시작했다. 『신소설』 창간 즈음하여 중국에서는 쥘 베른의 여러 소설이 번역되었는데, 베른 작품의 특징 중

하나는 당시 기준 첨단과학기술을 적용한 여러 장비와 기기를 활용하여 인류의 활동 영역을 우주와 심해 및 지하까지 넓혔다는 데 있다. 베른의 상상력이 인류의 ‘공간’을

확장시켰다면, 벨러미 등의 작품에서 드러나는 ‘시간’의 새로운 인식은 ‘미래’로의

여행을 가능하게 만들었다.

기존의 순환론적인 시간관을 대체하는 직선적인 시간관뿐만 아니라, 이 시기 우주론과 역사관 및 방법론으로서 받아들여진 ‘과학’은 중국에서 유가(儒家)의 ‘천리(天理)’적인 세계관을 대체하면서 『신중국미래기』 속 주인공의 입을 빌어 작가가 주장하는 변법과 혁명에 합리적인 근거와 당위성을 제시하는 원천이 되었다. 적자생존의 논리와 진화론은 량치차오에게 자연의 법칙을 설명하는 이론을 넘어 세계를 보다 이치에 맞게 변화시키는 합목적적인 원리로 다가왔고, 그는 보다 이상적인 세계를 실현하기 위해 당시 문화의 영역에서 놀라운 힘을 지녔다고 여겨진 ‘소설’을 ‘과학’과 결합해 그 잠재력을 극대화하려 했다고 볼 수 있다. 즉, 량치차오의 『신중국미래기』 속에서 당시의 현실을 초월하는 놀라운 첨단과학이나 기술문명에 대한 상상은 비록 찾기 어렵다 해도 이 작품이 청나라 말 SF의 시초라 불리기에 부족함이 없는 이유는 그 근간이 되는 새로운 시간관과 세계관에 있다는 것이다. 『신중국미래기』는 작가의 정치적인 견해와 주장을 풀어내는 정치소설적인 특징 외에도, 새로운 미래를 상상하여 그것이 실현된 세계를 그려내는 미래소설로서 SF적인 성격을 지니고 있으며, 작가가 묘사한 부강한 입헌국가 중국의 모습은 ‘과학’적인 진화론에 따라 진보하고 발전하는 세계의 법칙에 따라 마땅히 이루어질 이상향이었던 것이다.

3. 무엇이 과학소설인가: 가변적인 ‘과학’의 정의, 세계관으로서의 ‘과학’

오늘날 SF, 즉 과학소설의 영역과 가능성이 점차 확장되면서, 문학작품이 지닌 SF적인 특징에 대해서도 다양한 시각과 관점에서 새롭게 논의가 이루어지고 있다. SF를 정의할 때 이 장르와 과학의 관계에 대한 논의는 빼놓을 수 없지만, 이 관계의 성격이나, 나아가 ‘과학’ 자체의 정의에 대해서도 복잡한 이론과 논란들은 지금도 진행중이다. 이를테면 과학을 실험과 관찰을 통해 획득한 특정한 종류의 지식으로만 규정하는 관점이 있고, 물질세계에 대한 실증적인 지식을 생산하는 모든 방법론으로 보는 관점도 있다. 시대적 상황과 맥락에 따라 유동적으로 움직이는 정의에 따라 SF의 기준 또한 달라질 수 있으며, 고정되지 않은 SF의 범주는 끊임없는 논의 속에서 이 장르에 보다 큰 가능성과 생명력을 부여한다. 20세기 초 량치차오에게 ‘과학’은 서양의 강력하고 놀라운 기술적 성취만이 아니라 인간과 세계를 인식하는 새로운 틀이자 가치관이기도 했다. 이 시기 중국은 ‘과학’으로 상징되는 서구의 근대적인 지식체계를 받아들였고, 과학은 자연과학이라는 특정 학문의 영역에 그치지 않고 세계관과 인생관의 근간이 되는 사유방식으로 자리잡는다. 이러한 세계관을 바탕으로 량치차오는 입헌군주제 하에 강력한 정치적인 힘과 과학적인 역량을 발전시키는 중국이 필연적으로 실현될 것을 꿈꾸었고, 중국의 ‘과환소설’ 또한 여기서부터 싹트기 시작했다.

김빛나리 _ 중국 쓰촨대학교 문학박사

* 이 글은 필자의 개인적 의견이며 중국학술원의 입장과는 무관합니다.

** 참고자료

1) 梁啓超 著(2008), 『新中國未來記』, 桂林: 廣西師範大學出版社.

2) 량치차오 著(2016), 이종민

譯, 『신중국 미래기』, 부산: 산지니.

3) 량치차오 著(2017), 강중기, 양일모 外 譯, 『음빙실자유서』,

서울: 푸른역사.

4) 에드워드 벨러미 著(2014), 김혜진

譯, 『뒤돌아보며: 2000년에 1887년을』, 파주: Agora.

5) 대중문학연구회 編(2015), 『과학소설이란

무엇인가』, 서울: 국학자료원.

6) 왕더웨이 著(2017), 김혜준

譯, 『시노폰 담론, 중국문학』, 고양: 學古房.

7) 셰릴 빈트•마크 볼드 著(2021), 송경아

譯, 『SF 연대기』, 서울: 허블.

8) 賈立元 著(2021), 『「現代」與「未知」: 晩淸科幻小說硏究』, 北京: 北京大學出版社.

9) 이지영(2021), 「량치차오의

근대화 번역 기획—정치소설 가인기우(佳人奇遇)와 모험소설 십오소호걸(十五小豪傑)

번역 실천(1898~1903)을 중심으로—」, 『통역과

번역』, 第23集.

10) 賈立元(2016), 「向着“未來”前進: 梁啓超『新中國未來記』新解」, 『文藝理論硏究』第4期.

11) 王德威•王吉•陳逢玥(2014), 「小說作爲“革命”: 重讀梁啓超『新中國未來記』」, 『蘇州敎育學院學報』第4期.

12) 張楊(2023), 「“不死者”之“未來”:論梁啓超的『世界末日記』與『新中國未來記』」, 『海南師範大學學報(社會科學版)』第5期.

13) 左如科(2013), 「論貝勒弥的『百年一覺』對梁啓超的『新中國未來記』的影響」, 『文敎資料』第24期.

*** 이 글에서 사용한 이미지는 필자가 제공한 것으로 출처는 다음과 같음

https://commons.wikimedia.org/wiki/%E6%A2%81%E5%95%9F%E8%B6%85?uselang=ko

https://news.qq.com/rain/a/20211006A02B3U00?web_channel=wap&openApp=false&suid=&media_id=